Notre intérêt pour l’art et notre conviction de l’existence d’immenses potentialités de synergies avec l’architecture contemporaine, nous ont amené à développer une méthode de travail originale, intégrant un artiste à l’organigramme des projets développés par l’atelier, très en amont dans le processus de conception.

Ces collaborations sont l’occasion de questionner les approches et modèles de l’art de bâtir, en instaurant un dialogue avec des artistes dans le cadre du processus créatif propre à la conception architecturale.

Elles visent à engendrer des propositions d’œuvres spécifiques et indissociables de l’architecture.

L’irruption de la figure de l’artiste au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre agit comme un libérateur de parole, enrichit le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage comme avec les futurs utilisateurs, et facilite les mécanismes d’appropriation.

JULIEN SERVE – NOTRE JARDIN

Immeuble d’habitation à Paris XVIII

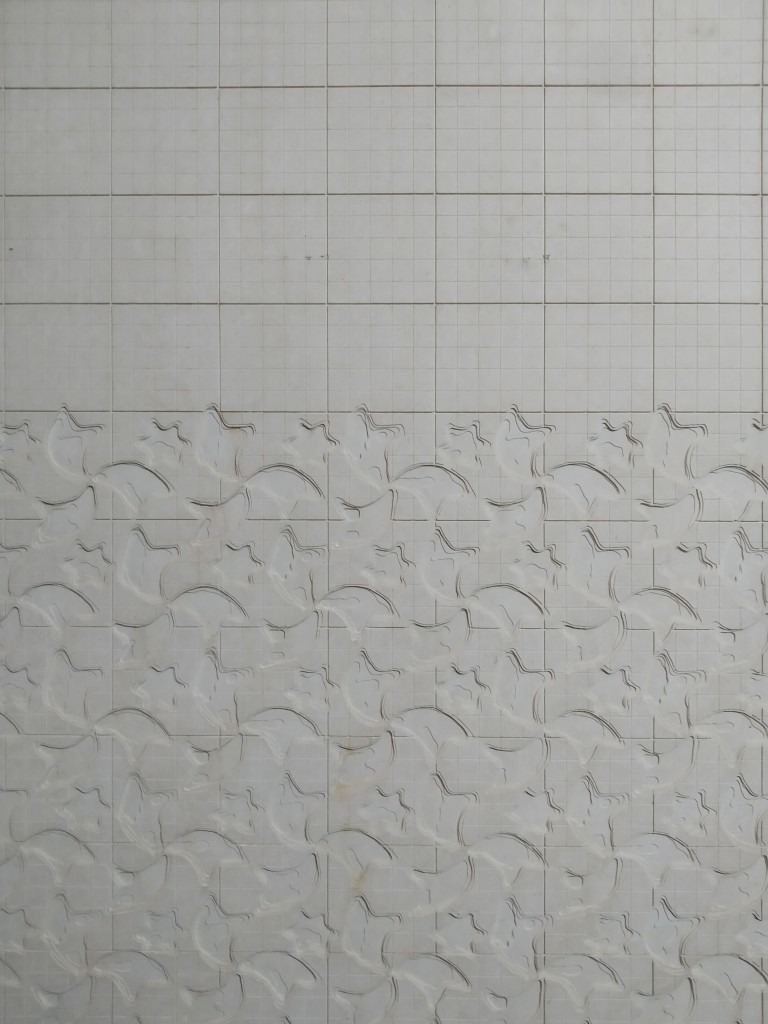

Pour l’ensemble immobilier de la rue du Poteau, l’artiste Julie Serve a développé une oeuvre qui se développe sur l’intégralité du rez-de-chaussée, sous forme d’un pavage de la cour, et d’une matrice de coffrage du mur séparatif d’avec la parcelle voisine.

L’intervention consiste à transposer dans le cadre du quotidien des éléments faisant référence à la « grande histoire », en l’occurrence à un patrimoine architectural et ornemental palatial.

Le projet convoque ainsi deux sources de références, les palais de l’Alhambra et de Versailles, dans lesquels l’artiste identifie des motifs ornementaux qu’il réinterprète et transpose rue du Poteau.

Ainsi, le pavage des cours et passages, en simples pavés de béton gris clair et gris foncé, reprend le dessin de la « cour de marbre » du château de Versailles, transfigurant avec intelligence un ouvrage utilitaire en un dispositif plastique saisissant, sans surcout par rapport à un pavage habituel.

La matrice de coffrage du mur des passages couverts en limite sud de la parcelle, est élaborée à partir d’un dessin original de l’artiste, qui reprend, sur un papier millimétré, les formes géométriques des céramiques qui habillent les pieds de mur de l’Alhambra, ennoblissant littéralement le béton brut, tout en évitant le recours à un quelconque revêtement.

CATHERINE BOLLE

Hôpital Suisse de Paris

JULIEN SERVE

Immeuble d’habitation à Paris

La Belle Histoire de Julien Serve est un projet d’intervention artistique dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation à Paris. L’installation reprend le principe graphique de 12h00 : Tué par une balle de pelote basque (exposition de Julien Serves à l’atelier martel en 2012). Elle sera constituée d’une série de 2013 événements réels de l’Histoire de l’Humanité gravés dans le verre. Ici l’artiste construit sa version de l’Histoire de l’humanité sur les deux derniers millénaires à raison d’un événement par année. La « ligne éditoriale » sera une vision résolument optimiste et réjouissante de l’Humanité. Si l’Histoire est le fruit de choix dans les faits d’actualités ainsi que l’articulation de ces choix afin de dégager une logique globale, une lecture cohérente du déroulement des événements, la constitution d’une autre histoire radicalement différente, une histoire sous-tendue par un souci global de célébration joyeuse de l’homme est possible.

MAYANNA VON LEDEBUR

Maison d’Accueil Spécialisée à Dommartin-lès-Toul

Cette collaboration concerne une maison d’accueil spécialisée pour épileptiques. L’artiste souhaitait travailler sur le sens d’un bâtiment dédié à l’épilepsie : comment faire exister le bâtiment sans stigmatiser la maladie et les patients ? Le motif apparaît comme une inscription ancestrale, un dialecte gravé dans le béton racontant l’histoire d’un peuple oublié. Notre collaboration se poursuit à l’intérieur avec un travail sur le repérage permettant aux futurs occupants fragilisés par des crises de pouvoir se retrouver dans le bâtiment. Le projet se réfère à la métaphore albertienne «la ville est comme une grande maison et la maison est comme une petite ville». Ainsi des fresques colorées et imprimées sur de la céramique viennent animer des rues volontairement neutres dont les détails permettent d’éviter tout élément pouvant provoquer des blessures en cas de chute. Ces fresques sont placées en bout de patio et recrées des « pièces » de lumière permettant de matérialiser les unités auxquelles sont rattachés les occupants.

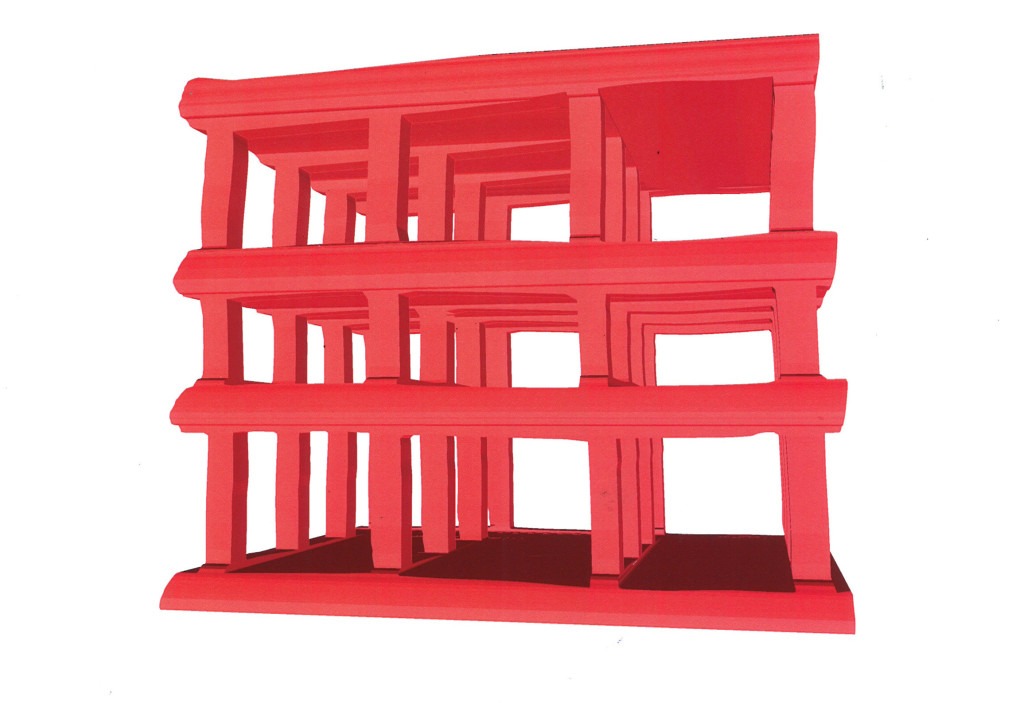

ROMAIN LAVEILLE

Centre de rééducation professionnelle de Saint-Etienne

Dans le cadre du concours pour l’extension du centre de rééducation professionnelle de Saint-Etienne, la proposition de Romain Laveille s’empare de la structure de l’édifice. Elle évoque simultanément deux temporalités ; une architecture qui représente ce qu’elle aurait pu être et une architecture qui s’arrêterait avant sa rationalisation informatique. Une construction à main levée, à l’état du premier coup de crayon. Paradoxalement et de façon anachronique, ce sont les dernières avancées technologiques qui permettent cette apparente régression. Il s’agit de considérer le croquis de l’architecte comme le dessin final du projet. Dans un rapport qu’entretiennent historiquement l’art et l’architecture, le mur habituellement supporte l’œuvre. Ici ce serait le mur lui-même qui deviendrait le sujet et l’objet du dessin qui à son tour lui donnerait sa forme. Le mur de l’architecte et l’intervention plastique de l’artiste ne devient plus qu’un.